五節句パワー

年の節目「五節句」

一年の節目である「五節句」。節目とは、竹になぞらえて、竹は節目がしっかりしていると、よく成長します。節ができるごとにどんどん伸び、強度が増してくるのです。

一年の節目を大切にすることは、日本古来から日本人が続けてきた「運を上げる習慣」を大事にし、継承していくことでもあります。改めて五節句の意味を再認識して、節句を大事に過ごして「強運になる習慣」を身につけて素敵な二〇二五年を送りましょう。

五節句を色でイメージ

五つの節目を、再確認する前に、色でイメージしてみました。五という数字で、陰陽五行の木・火・土・金・水の緑・赤・黄・白・黒(紫)を取り入れて考えると何だか面白い感じです。

・1月7日(人日の節句)・・・七草粥を食べる。粥・米の白。年の始まりをイメージ・・・「白」

・3月3日(桃の節句)・・・桃の花をイメージして・・・「赤」

・5月5日(端午の節句)・・・菖蒲の葉や、山々に茂って輝く木々の葉をイメージ・・・「緑」

・7月7日(七夕の節句)・・・星祭とも呼ばれ、宇宙に輝く天の川銀河の星を祝う・・・「黒(紫)」

・9月9日(重陽の節句)・・・菊の節句とも言われ菊酒や栗ご飯を食べます・・・「黄」

陰陽五行の5色にぴったりはまりました。色でイメージすると覚えやすいと思います。

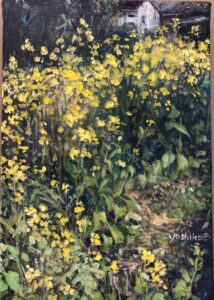

そんなふうに考えていると、何気なく見ていた、お店に掛かっている絵もこの五色で構成されている!なんていう発見ができて、個の店主は運氣を大切にしているのかなと思えたりします。

節句に色をイメージするのも運氣を上げるために意識しやすくなるお手伝いになるかもしれません。

一月七日(人日の節句 じんじつのせっく)

七草がゆの日

1年の無事を祈って七草がゆを食べる日です。セリ・ナズナ・ゴギョウ・ハコベラ・ホトケノザ・スズナ・スズシロの若菜を入れたお粥を食べることによって、無病息災を祈り、祝います。

神社では参拝客に七草粥をふるまってくれるところもあります。

七草粥を食べて無病息災を願うと、健康に良い運氣をもたらし、七草の若葉の色は「若返り」「再生」の運気もあると言われています。

人日(じんじつ)の日

奈良時代に中国から伝わったとされています。

1月1日は鶏の日

1月2日は犬の日

1月3日は羊の日

1月4日は猪の日

1月5日は牛の日

1月6日は馬の日

1月7日は人の日・・・人間を大切にする日なので「人日の節句」になりました。

1月8日は穀物の日

人の体に優しい「人日の節句」の風習。奈良時代から、七種類の若菜を摘み取り粥に混ぜていたようです。

風水に基づいて、その年の縁起に合う器で七草粥を食べ「運」を上げていたのかもしれません。

三月三日(桃の節句)

ひな祭りの由来

三月三日は、ひな祭りです。

雛飾りを飾って、白酒・菱餅・ひなあられで祝いながら、子どもの(一般的には女の子の)無病息災と良縁を願います。この雛飾りの一番上の段にいる「お内裏様」と「お雛様」のモデルはいるのでしょうか。ひな祭りはいつ頃から始まったのでしょう。

ホツマツタエ

「ホツマツタエ」は、古事記・日本書紀のような、正式に認められた書物ではないものの、古代日本から伝承されているもので、その中に、「ひな祭り」の起源があるのです。

お内裏様とお雛様は、古代の「ウビチニ」と「スビチニ」という神で、二人は幼いころから将来夫婦になることを約束していたのだそう。二人が庭に木を植えると三年後の三月三日に多くの花が咲き実を結び、その数が百(もも)だったことから「桃の木」と言われるようになり、二人の名前も「モモヒナギ」「モモヒナミ」といわれるようになったそうです。

二人は成人して三月三日に結婚しました。その夜桃の木の下で神酒を酌み交わす儀式を行い、お酒を注いだ器には三日月が逆さに映っていたので、その器を「さかづき」と呼ぶようになり、お酒は女神の方から三度で飲み、次に男神の方が三度で飲み、それを三回繰り返したそうです。今も結婚式で行われる「三々九度」ですね。

ひな祭りは、古来から伝わる行事だったのですね。

桃の節句・ひな祭りにしたいこと

女の子の健康と良縁(良い人との繋がり)を願うのももちろんですが、大人でも男性でも女性でも、桃の節句は大切な節目の日です。

【この日に口にするとよいもの】

・ちらし寿司・・・見た目も華やかでお祭りお祝いに

・菱餅・・・桃色は魔除け・白は清浄 子孫繁栄・緑はヨモギ(邪氣を払う草)※よもぎ餅もいいですね

・ひなあられ・・・四季を表す色で作られ、一年を通して健康であるように願う

・はまぐりのお吸い物・・・夫婦円満・良縁

・白酒・・・濁り酒を飲みながら、予祝と感謝をする。

今年の三月三日は、今ここにあることに通ずる、まわりのひとつひとつに感謝をしながら、濁り酒と雛あられとよもぎ餅を食べてお祝いしようと思います。

それぞれに、きっと思うことがあり、願うことには「感謝」を合わせて良き日にしてください。

五月五日(端午の節句)

爽やかな新緑と、半袖が気持ちいい青空と涼しい風。このまま夏が来そうな季節に端午の節句は廻ってきます。緑が茂る桜の木が並ぶ川の上に鯉のぼりが並んで泳いでいるのが、長い間私が見ていた風景です。

「こどもの日」といわれる祝日でもある五月五日。どうして5節句のうち、五月五日だけが祝日なのか。そして、「こどもの日」なのに男の子だけがお祝いされているのはなぜなのか。自分が幼いころからなんとなくひっかかっていました。でも、祝日で休みだし、ゴールデンウィーク期間で、連休というだけで楽しい氣分になるので、深く考えたことはありませんでした。

三月三日は(桃の節句・ひな祭り)女の子のお祝い、五月五日は(端午の節句)男の子のお祝い、そして「こどもの日」。

「こどもの日」は1984年に制定された祝日で、子どもの人権・子どもの幸せを考え、成長や健康を願う日です。戦後、祝日を決める際に、新しく日を作るより、国民の感情に深く繋がった文化的な日を祝日にする方がいいだろうということで端午の節句と同じ日にしたようです。

端午の節句の由来

奈良時代から続いているもので、五月五日に菖蒲を飾り無病息災を祈る「節会(せちえ)」が行われていました。鎌倉時代になると、武士が菖蒲の花は「剣」の形に似ていることや「尚武(武道を重んじること)」と同じ読みであることから、段々と「男の子のお祝い」になってきました。

兜を飾る・・・災いから身を守る

鯉のぼりを飾る・・・鯉は故事にちなんで、こどもの今後の活躍を祈るもの

故事【中国の昔、鯉が竜門という滝を登り切ったことから「登竜門」。鯉は立身出世の象徴となった。】

端午の節句にしたいこと

男の子の健康と活躍を願うのももちろんですが、どの人にとっても端午の節句の節目は大切にしたいですね。

【この日に口にするとよいもの】

・柏餅 ・・・柏の葉は新芽が出るまで落ちないことから、家系が絶えない縁起物として使われています。

・ちまき・・厄除けの効果があるとされています。笹・竹の葉に包まれています。

・たけのこ・・旬のもの。まっすぐに大きく成長する願いをこめて。

菖蒲湯に入ったり、菖蒲(根を薄くスライスして冷酒に浸したお酒)を飲むなどして若葉の香りを楽しみつつ、邪気を払い、リラックスして過ごしたいですね。

7月7日(七夕の節句)

七夕まつりは、織姫 彦星のお話から、夜空を見上げて天の川の世界を想像し、願い事を短冊に書き、笹の葉に結び付ける、何となくロマンチックな行事で、子どもの頃から好きでした。宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」に出てくる「星祭」も相まって、私の中では5節句の中でも一番気になる行事です。

七夕の節句の由来

織姫(ベガ・・機織り) と彦星(アルタイル・・牛飼い) が天の川を渡って会うという七夕伝説は、中国の前漢から後漢(紀元前206年から220年)の時代から言い伝えられています。

元々働き者だったが、結婚したのち、仲が良すぎて仕事をしなくなった二人を、天の神が天の川の両岸に引き離し、年に1度7月7日のみ、カササギが作る橋を渡って二人が会えるようにしたという言い伝えになっています。

日本には「棚機津女(たなばたつめ)」という伝説があります。

「棚機女」とは古事記に出てきます。

織物をする女性で、天から降りてくる水神に捧げるための神聖な布を穢れのない女性が「棚造りの小屋」にこもって機を織るという習慣があり、選ばれた女性は7月6日に水辺の機屋に入り7月7日の夕刻までに織物を仕上げ、それを棚に置き機屋を出たそうです。水神は6日に来て7日の夕刻に帰るとされており、その時に神が村に豊穣をもたらし厄災を持ち去ってくれるためお祭りを行うようになりました。

七夕の節句にすること

太陽系が位置する広大な「天の川銀河」を見上げながら、宇宙と伝説に思いを馳せ、願い事を短冊に書いて飾りましょう。

その他

・庭先やベランダにそうめんや、瓜、茄子を供える・・・そうめんは天の川に見立て女の子は芸事や裁縫の上達を、夏野菜を供え、豊作祈願を祈る

・そうめんを食べる・・・食べやすく栄養が豊富なそうめんで健康を祈る

などがあります。

梅雨が明けて、夏の夜、見上げる空一面に星で輝く自然の中で七夕の節句を迎えたいです。

九月九日(重陽の節句)

気温はまだまだ真夏の残暑厳しい九月。けれど、夕方の空気感は少し涼しく秋の気配を感じる九月九日は、菊の花の日です。

重陽の節句由来

奇数は縁起の良い「陽」の数字とされ、その中でも「9」は一番大きな数字です。旧暦の9月9日は。現在の10月中旬ごろになるので、菊が美しく咲くことから「菊の節句」とも呼ばれています。

また、日本書紀にも登場するイザナギとイザナミの仲を仲直りさせた女神「菊理媛(くくりひめ)」の縁日にもなっています。縁結びの神とも言われています。

重陽の節句では「キク」と「クリ」をいただくことが、縁起が良いとされているのは「ククリヒメ」の縁日(供養やお祭りをする日)と関係がありそうです。

重陽の節句でしたいこと。

・菊の花を飾る

・菊の花びらを浮かべた「菊酒」を飲む。

・菊の花びらを浮かべた湯に入る。

※菊は仙境に咲く霊薬として邪気を払い長寿の効能があると昔から信じられてきました。

・栗ご飯や茄子料理を食べる。

夏から秋に移り始める重陽の節句の時期。季節の変わり目は、体調の変化も起きやすいため、節句を祝って楽しい気持ちで旬のものを食べ、心と体を整えていって欲しいという願いがこの節句には込められているのではないでしょうか。

季節ごとに生まれた風習

1月7日は「七草」3月3日は「桃」5月5日は「菖蒲」7月7日は「笹」そして9月9日は「菊」。

季節ごとに、植物で邪気を払って運気をあげる「節句」の風習は、天皇や貴族から生まれたり、伝えられたりしたものですが、何千、何百年という間、ずっと庶民の中でも大切にされ、各地域で少しづつ変化しながらも、今の私たちに繋がっています。

日本の伝統の「節句」のお祝い。こんな素敵な風習は是非今後もみんなで大切にして、先祖からの祈りの力を思いながら、味わっていきましょう。

関連情報